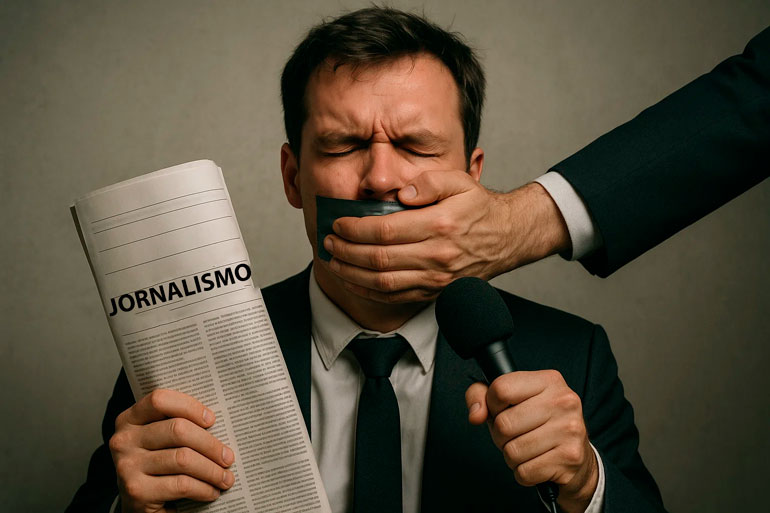

Ilustração: Sora IA

Em democracias constitucionais, a liberdade de expressão não é apenas um direito individual, mas um pilar institucional: é por meio dela que os demais direitos são fiscalizados, debatidos e garantidos. Entretanto, em um contexto de crescente tensão institucional e polarização política, o princípio da liberdade de expressão vem sendo reiteradamente testado -- e, em alguns casos, subvertido -- por medidas que, embora amparadas em discursos de segurança ou ordem pública, resvalam perigosamente na censura prévia.

Episódios recentes, nos Estados Unidos e no Brasil, ilustram como democracias não estão imunes à tentação de controlar o fluxo de informação. A exigência do Departamento de Defesa americano de que jornalistas assinem acordos condicionando o acesso à aprovação prévia de reportagens, e as ordens do Supremo Tribunal Federal brasileiro para remoção de perfis e conteúdos nas redes sociais, são sinais preocupantes de um ambiente institucional que começa a tratar a informação como algo a ser gerido, e não como um direito a ser protegido.

O jornalismo é ancorado no conflito, não na harmonia com o poder. Seu papel é, essencialmente, o de desconfiar -- de narrar aquilo que os centros de poder prefeririam manter oculto.

Ao impor mecanismos de autorização prévia, como nos compromissos exigidos pelo Pentágono, o Estado não apenas restringe o exercício profissional dos jornalistas, mas transforma a apuração em uma atividade subordinada. O jornalismo deixa de ser uma ferramenta de controle social para tornar-se um canal de difusão de versões oficiais.

Essa prática configura, de forma inequívoca, o que a doutrina constitucional americana denomina "prior restraint" -- censura prévia --, que, segundo a Suprema Corte dos EUA, só pode ser aceita diante de provas inequívocas de risco iminente à segurança nacional. Uma imprensa amordaçada em nome da segurança deixa de cumprir sua função pública essencial -- e contribui, paradoxalmente, para tornar o poder mais opaco e, portanto, mais perigoso.

No Brasil, as ordens judiciais de remoção de perfis, publicações e canais de comunicação nas redes sociais têm se tornado recorrentes, especialmente por decisão do Supremo Tribunal Federal, sob a justificativa de conter desinformação e discursos de ódio. Embora o combate a práticas ilícitas seja legítimo -- e, em muitos casos, necessário --, o instrumento utilizado precisa obedecer a critérios claros de proporcionalidade, transparência e revisão independente.

Quando medidas amplas e pouco justificadas -- pior, ainda: sem qualquer justificativa -- são tomadas, elas passam a se assemelhar menos a remédios jurídicos e mais a instrumentos de controle político.

A censura no ambiente digital é ainda mais preocupante porque seus efeitos são silenciosos: ao contrário da censura explícita, em que há um ato formal de proibição, a censura algorítmica ou judicial opera na invisibilidade, apagando vozes e restringindo a circulação de ideias sem deixar vestígios públicos claros. Como sustentar o pluralismo em uma arena onde o arbítrio e a opacidade tomam o lugar do contraditório?

Não há jornalismo livre sob censura. E não há democracia sólida sem jornalismo livre. A interdependência entre os dois é estrutural, não conjuntural. Quando o Estado, seja por vias administrativas, militares ou judiciais, se permite filtrar, controlar ou condicionar o trabalho da imprensa, ele rompe a cadeia de responsabilização que sustenta o contrato democrático. Ao censurar jornalistas, o poder fere não apenas o profissional, mas o próprio cidadão, que deixa de ter acesso à informação que o capacita a decidir, votar e participar.

Mais grave ainda: a censura gera autocensura. O temor da retaliação -- judicial, institucional, econômica -- é suficiente para silenciar perguntas incômodas, paralisar investigações sensíveis e promover um ambiente de jornalismo conformista, pouco crítico e excessivamente prudente. O resultado é um público menos informado, mais vulnerável à manipulação e menos capaz de exercer sua cidadania de forma plena.

O ensinamento do jornalista Millôr Fernandes, de que "jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados", precisa ser diuturnamente lembrado, no Brasil de hoje.

A tentação de controlar a informação em nome da estabilidade é tão antiga quanto os próprios regimes autoritários. Mas é justamente nas democracias que o compromisso com a liberdade precisa ser mais radical, mais intransigente. A segurança institucional não pode ser conquistada à custa da liberdade pública -- pois essa troca sempre termina com a primeira servindo de pretexto para destruir a segunda.

O verdadeiro teste da democracia não está na sua capacidade de silenciar os extremos, mas na sua disposição de conviver com o dissenso. Medidas de contenção devem existir, sim, mas dentro dos marcos constitucionais que assegurem a proporcionalidade, o controle externo e o caráter excepcional. Qualquer solução fora desse campo mina o direito à informação e transforma o Estado em curador da verdade -- um papel que nenhuma autoridade pública deve reivindicar para si.

Em suma: quando o jornalismo é censurado, o direito à informação morre com ele. E uma sociedade que não pode ver, ouvir ou falar é uma sociedade que caminha para a escuridão.