Além de atender as crianças e idosos do projeto Dandarerê, o serviço é ofertado para a família dos alunos e todo o bairro da Liberdade e adjacências, funcionando de Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, atendendo a todas as demandas que possam chegar da comunidade.

A educação e a saúde são direitos básicos que devem ser oferecidos pelo governo, e a assistente social trabalha para dar autonomia para o cidadão. “Eu foco em ajudar as pessoas a saírem de situações ruins, mas é gratificante saber que onde eu possa brotar uma semente, ela tenha brotado através do conhecimento para a garantia de direitos das famílias”, diz Jamile.

possa brotar uma semente, ela tenha brotado através do conhecimento para a garantia de direitos das famílias”, diz Jamile.

O trabalho de Jamile vai além do bem-estar físico, psicológico e social dos seus pacientes. Grávida de 7 meses, ela sobe a ladeira do Curuzu todos os dias, para ajudar e conscientizar famílias. Antes de começar o seu trabalho na Senzala do Barro preto, ela conhecia o Ilê Aiyê apenas como um bloco afro, e não imaginava a riqueza social que ele carrega.

Após conhecer a territorialidade e a história de onde se inseriu, ela começou a repassar esses conhecimentos para suas estagiárias: “O que elas diziam é que não queriam vir trabalhar no Ilê, porque se questionavam o que poderiam fazer dentro de um bloco de carnaval”. Como resposta, Jamile propôs uma pesquisa sobre a importância do bairro do Curuzu e a preocupação que esse bloco tem com a comunidade. “Quando chegaram ficaram impressionadas e ainda mais motivadas a trabalhar em conjunto”.

Além de atuar diretamente na área da educação, por conta de fatores como frequência e rendimento escolar dos alunos, ela também se preocupa com higiene e alimentação das crianças, e garante que não é algo fácil fazer com que as famílias compareçam na senzala, principalmente se for para tocar em assuntos delicados.

Para conseguir a atenção dos pais/responsáveis, foi necessário o desenvolvimento de métodos que vão de carta convite a ligações feitas pelo seu telefone pessoal. Sempre são propostas diversas datas para o encontro, para que o responsável escolha a melhor, visando a sua disponibilidade de horário. A falta de patrocínio também afeta o trabalho. Até pouco tempo, arquivos sigilosos eram guardados em caixas, sem segurança, por falta de computadores.

As atividades socioeducativas buscam somar no desenvolvimento das crianças dentro dos projetos, evitando, principalmente, a evasão escolar que é comum após o segundo semestre do ano letivo. Visitas domiciliares são realizadas, como forma de evitar que qualquer um deles desistam de estudar.

Ó, minha Deusa do Ébano

À esquerda, Gisele Soares, Deusa do Ébano de 2017. À direita Larissa Oliveira, Deusa do Ébano de 2016 - Fotos: arquivo pessoal

“Se eu não for médica, eu vou ser Deusa do Ébano, e se eu não for, vai ser muito triste para mim, então eu vou estudar bastante, fazer tudo direitinho na escola e realizar meu sonho”. O desejo de Francine Vitória representa grande parte das meninas que vivenciam o Ilê desde cedo, e já crescem sonhando em ser rainhas do bloco. A consciência de que o título não é apenas voltado para beleza, mas necessita de inteligência e representatividade para defendê-lo, é presente desde cedo.

O bloco voltado para os negros já estava criado, mas havia a necessidade de elevar a autoestima da mulher negra. O concurso Noite da Beleza Negra começou um ano após o surgimento do Ilê, e tinha como objetivo exaltar a beleza da mulher negra, e fugir do padrão estabelecido por outros concursos que enxergavam apenas a mulher branca como estereótipo de beleza.

O primeiro concurso aconteceu quando ainda não existia asfaltamento na rua, e o local era coberto por barro preto. Maria de Lourdes Cruz, conhecida como Mirinha, foi a primeira Deusa do Ébano, aos 15 anos. Mirinha, que foi para assistir, acabou participando. Hoje, aos 60, ela ainda lembra carinhosamente da sensação: “Fui pega de surpresa, tinham poucos jurados, tudo simples. Começamos a conversar individualmente e depois foi chamando todas as participantes, começamos a dançar, e aí os jurados me escolheram. Fiquei bastante emocionada, na verdade, até hoje quando eu lembro, fico emocionada”.

Maria de Lourdes Cruz, Deusa do Ébano de 1975

Mirinha acredita que o concurso valoriza muito a autoestima da mulher negra, e sentiu essa experiência na pele ao ter a visão sobre o reconhecimento de sua cor, mudada após o processo: “Primeiro que você não vê rainha negra, é uma coisa muito rara. O Ilê Aiyê veio para ajudar muita gente. Hoje você vê uma negra usando batom, usando trança nagô, uma roupa vermelha, e antes você não via isso. Na noite da Beleza negra, a mulher passa a dançar, e mostra toda a sua beleza nos trajes africano”.

As candidatas são escolhidas com cautela. Tem a inscrição, e depois a pré-seleção, que pode acontecer em até dois dias, dependendo do número de candidatas. Após escolhidas, as 16 selecionadas se preparam para a Noite da Beleza Negra. A escolhida será a responsável por representar o Ilê ao longo do ano, e inspirar mulheres a perceber a sua força.

Em 2018, a escolhida foi Jéssica Nascimento, e percebe a influência que exerce, sobretudo no bairro do Cabula, bairro onde mora atualmente. Hoje, ela se identifica como símbolo de resistência e agradece ao Ilê Aiyê por fazer parte desse momento de transformação: “É um sentimento de reafirmação da minha identidade enquanto mulher preta. Levo como um símbolo de representatividade. Levo o meu nome e nome do Ilê Aiyê onde eu for”.

Jéssica Nascimento, Deusa do Ébano de 2018 - Foto: Arquivo pessoal

Uma figura importante para a realização do concurso é Dete Lima, pois além diretora e estilista do Ilê, e educadora das aulas de Arte em Tecido na Banda Erê, é ela quem arruma todas as participantes do concurso desde o primeiro ano. As roupas da comitiva são feitas de amarrações, e Dete produz cabeça e corpo das mulheres da receptiva, cantoras, apresentadoras, e todas as candidatas. Nos últimos anos, meninas que ela ensinou nas aulas de Arte em Tecido, a auxiliaram na produção das roupas.

Para o Carnaval, Dete realiza um trabalho ainda maior. Na sexta-feira, a rainha vai para o terreiro Ilê Axé Jitolú, onde permanece até a quarta-feira de cinzas sob os cuidados da estilista. O figurino usado no sábado de Carnaval é construído horas antes, no terreiro, onde pessoas se reúnem para assistir à confecção no próprio corpo da vencedora: “O figurino é criado na hora, porque é difícil sair imaginando. Posso até produzir algum detalhe antes, porque na hora pode vir um estalo e eu usar, mas não é um figurino pensado não, é tudo na hora que eu pego o tecido e estou com ela na frente do espelho”. O figurino da segunda-feira começa a ser construído no dia anterior.

“É uma realização, empoderamento, fortalecimento, você escutar as meninas dizendo que estão realizando um sonho é uma felicidade muito grande. É uma coisa que eu digo que foi me dada por Deus e pelos santos, porque eu nasci no período de carnaval e eu acho que eu fui criada para contribuir com a beleza da mulher negra”.

Não é à toa, em 2008, o tema do carnaval do Ilê foi Candaces - Rainhas do Império Meroe, e homenageou Dete. Além do figurino, ela constrói memórias e confiança nessas mulheres, o que a faz se sentir como uma deusa do Ébano todos os anos. Assim como ela marca a vida das participantes, ela é marcada por elas de alguma forma, e entre tantas, a história de Geruza chamou sua atenção: “Ela ganhou em 1998, e me marcou muito pelo fato de ser uma menina daqui no Curuzu. Eu via ela subindo e descendo muito diferente da linha do Ilê, e de repente, veio se candidatar. Ela ter ganho foi uma transformação de vida, porque hoje ela é uma grande empresária, tem um salão aqui no Curuzu. Foi uma transformação total. ”

Outra história que Dete lembra com carinho é a de Daiana (educadora de dança). Ela foi deusa do Ébano em 2013, e enfrentou dificuldades dentro de casa quando decidiu se candidatar. “A mãe dela é evangélica, resistiu muito, não aceitava. Ela veio assistir a montagem de figurino de Daiana, acompanhou tudo de perto, porque passavam muitas coisas para ela. Hoje somos irmãs de coração, e ela até já participou de um curso de estética aqui depois.

Outra história que Dete lembra com carinho é a de Daiana (educadora de dança). Ela foi deusa do Ébano em 2013, e enfrentou dificuldades dentro de casa quando decidiu se candidatar. “A mãe dela é evangélica, resistiu muito, não aceitava. Ela veio assistir a montagem de figurino de Daiana, acompanhou tudo de perto, porque passavam muitas coisas para ela. Hoje somos irmãs de coração, e ela até já participou de um curso de estética aqui depois.

Daiana foi rainha em 2013, após a sexta tentativa: “A minha vontade de ser deusa surgiu com 10 anos, quando vi pela primeira vez uma Deusa do Ébano. Concorri 6 vezes até ganhar, na sexta vez decidi que seria a última vez, já estava decidida a desistir de meu sonho, mas ganhei. Só quem passa pelo concurso para entender, porque é uma sensação surreal”. Após o concurso a união com sua mãe se fortaleceu, e tornou a relação familiar muito mais sadia. “Isso reforça a ideia de que o Ilê é família”, aponta Dete.

O charme da Liberdade

Escola Mãe Hilda, responsável pela educação de centenas de crianças há 31 anos; Banda Erê, desde 1992 estimulando o desenvolvimento das crianças através da arte; Dandarerê, estreitando laços de amizades, através de rodas de samba e troca de experiências entre a terceira idade; Serviço social, cuidando da saúde mental dos moradores do Curuzu; e a Noite da Beleza Negra, elevando a autoestima de mulheres negras...Tudo isso só se tornou possível a partir de 1974, após uma inquietude de Antônio Carlos dos Santos Vovô e seu amigo, Apolônio de Jesus.

Cansados do protagonismo branco em um Carnaval de elite, em blocos tradicionais como o Internacional e o Coruja, onde o negro só aparecia como vendedor, cordeiro, e no máximo percussionista, os amigos, que antes se reuniam com um grupo de mortalha e de festas juninas, decidiram se juntar e criar o primeiro bloco afro do Brasil, no qual só desfilariam negros. A ideia revolucionou a percepção do Carnaval de Salvador, e influenciou o Brasil (que teve o segundo bloco afro inaugurado no ano seguinte) e o mundo.

O bloco foi criado em meio a ditadura militar, e por medo do que podia acontecer com seu filho e os seguidores do bloco, Mãe Hilda não deixou Vovô escolher o nome “Poder negro” para o grupo. Na época, Vovô tinha 20 anos, era chamado de mocinho vermelho comunista por policiais, e escapou da morte e da prisão diversas vezes. Os traços do racismo eram latentes, e o bloco tinha que sair nas ruas acompanhado da polícia, e entregar documentos para a Secretaria de Segurança para provar que não havia nenhum integrante com a ficha suja. “Eles pensavam: ‘um grupo preto da Liberdade só pode ser de marginal’, mas chegou um momento que não tinha mais como controlar a gente”, lembra Vovô. A polícia chegou a pegar o seu pente garfo para dizer que ele estava usando como arma para assaltar.

Vovô do Ilê na sacada da Senzala do Barro Preto - Foto: Adriele Lisboa

O Ilê foi muito atacado em sua primeira aparição, e as ofensas iam desde “falsos africanos da Liberdade” à “bloco racista”. Mas foi assim que os idealizadores perceberam que o bloco, mesmo pequeno, havia chamado atenção. O Ilê Aiyê se tornou o marco de uma revolução que não era somente estética e musical. Jovens negros saíram nas ruas de Salvador com roupas coloridas para lutar contra o preconceito e mostrar que o negro pode e deve ocupar todos os espaços que quiser.

Vovô sentiu o racismo na pele desde muito cedo. Ele recebeu esse apelido, aos 9 anos, pois seus colegas de classe diziam que ele tinha a aparência velha, pela cor da sua pele, e chamavam sua mãe de feiticeira. Quando cresceu, o racismo só mudou de cara. O fim da ditadura não o extinguiu, e a perseguição continuou: "Eles agora agem diferente. Dificultam o empoderamento, o acesso à educação. O pessoal vê o negro na rua e segura a bolsa pensando que você vai assaltar. Minha mãe dizia que o negro não tem que ser 10, tem que ser 11 e estar sempre na frente".

Quando o bloco foi criado, o racismo era ainda mais explícito, e ser negro era motivo de vergonha. Visando fortalecer a origem, negros de pele clara não poderiam ter acesso ao bloco, a não ser que se reconhecessem como negros: “Pessoas da minha cor, me diziam que eram brancos queimados de sol”, recorda Vovô.

Por isso, as cores escolhidas para dar representatividade visual ao bloco, também têm significados fortes. O preto representa a pele preta; o amarelo, a riqueza cultural; e o vermelho, o sangue daqueles que lutaram pela libertação. Essa paleta se espalha nos tecidos usados a cada carnaval, e assim como na tradição africana, cada tecelagem conta uma história.

Luiza dos Santos, 103, é uma das moradoras mais antigas do bairro do Curuzu, e lembra dos primeiros ensaios do bloco: ”O ensaio era na rua, no barro preto. Eles ficavam de pé, atolados de lama. Começava às 22 horas e ia até às 6 da manhã”.

Luiza dos Santos, 103, é uma das moradoras mais antigas do bairro do Curuzu, e lembra dos primeiros ensaios do bloco: ”O ensaio era na rua, no barro preto. Eles ficavam de pé, atolados de lama. Começava às 22 horas e ia até às 6 da manhã”.

Mesmo conquistando o que queria, Vovô nunca abandonou suas raízes, e não esquece da sua negritude: “Não pode esquecer que é negro, porque se esquecer, alguém vai lembrar te lembrar de sua negritude, e vai é duro. Quando você tiver com seu carro de luxo, vão te parar da blitz. Quando você for entrar em um condomínio, vão te mandar ir pela porta dos fundos”.

A jornalista e ativista, Ceci Alves, ressalta o contexto da evasão dos bairros periféricos, ligando-o às pessoas que buscam melhorar de vida para deixar o local, e aponta que o Ilê faz o contrário: “Quando eles continuam colocando a saída do Ilê de dentro do Curuzu, é justamente para dizer ‘a gente é daqui a gente saiu daqui, e a gente vai continuar propiciando e fomentando esse caldo cultural'. Eles sabem do compromisso social que têm com aquele bairro”.

Moradora do Curuzu há mais de 90 anos, Luiza acompanhou o desenvolvimento do bairro da Liberdade, e conta que havia lugares que só se passava cavalo. Ela lembra que hoje, onde é a Rua da Alegria, antes era o dique em que pegava água para a mãe lavar roupa, e que onde fica a Rua do Progresso, antes era uma fazenda. Quando Luiza se mudou para a Liberdade, o bairro se chamava Estrada das Boiadas, pois os bois costumavam a subir a ladeira de pedra, e o Curuzu, que antes era uma rua, se chamava Avenida Bonfim.

Após o surgimento do Ilê, outras mudanças foram notadas: “As casas foram se desenvolvendo, porque o Ilê deu prazer para o Curuzu. As casas que eram cercas viraram muros. Foi um incentivo para o povo se desenvolver”, diz Luiza.

Nos anos 80, Vovô começou a viajar o mundo, e percebia que o Carnaval era visto de fora com a objetificação do corpo da mulher através do samba, e aos poucos foi percebendo os traços da cultura baiana ocupando espaço. Para Vovô, o bloco possibilita o consumo de conteúdo produzido por negros para negros, o que é importante para a valorização da negritude.

Foi viajando também que ele se deparou com a cultura do voluntariado, e percebeu diversos projetos voltados para a contribuição cultural lá fora, o que é difícil de encontrar no Brasil. “Temos dificuldade com empresas de domínio branco, mas os empresários da elite negra também se escondem. Muito se fala em Black Money hoje em dia, mas tem que fazer um jeito desse dinheiro circular entre a gente”.

Por causa do Ilê, o Curuzu é um bairro mundialmente conhecido, e acordo com Vovô, os órgãos públicos de Salvador não têm essa visão da contribuição que o Ilê dar para a cidade: “Tem muita gente que vem de fora ver o Ilê, se hospedam, se alimentam, visitam pontos turísticos, mas os órgãos não dão esse crédito para a gente. Não nos fortalece”.

Dificuldades são enfrentadas até mesmo quando o serviço é pago. O Ilê foi parceiro do grupo Pão de Açúcar por 7 anos, e precisava de uma agência para confeccionar o material de divulgação para a Noite da Beleza Negra. O grupo indicou uma agência, e essa ficou encarregada de produzir materiais visuais com as letras das músicas do Ilê Aiyê. Ao receber a demanda, a agência se recusou e quiseram entregar outro trabalho, pois temiam que o grupo Pão de Açúcar não gostasse: “Vocês foram indicados por nossos parceiros, mas quem pagou fomos nós. Tem que fazer as frases que falamos para vocês, não a que vocês, brancos, querem falar para nós, negros", contestou Vovô.

Mas todas as dificuldades fazem ele ter cada dia mais certeza de que fez a escolha certa em 2004, quando decidiu valorizar suas raízes e construir a sede do Ilê no Curuzu, de maneira que pudesse dar maior visibilidade ao bairro através do turismo. “Quando a sede inaugurou foi uma festança, com muitos fogos. Algumas pessoas dizem que o Ilê não é para esse bairro, que a estrutura da senzala está muito acima das condições do Curuzu. Mas mesmo assim, ele escolheu fazer aqui”, aponta Luiza.

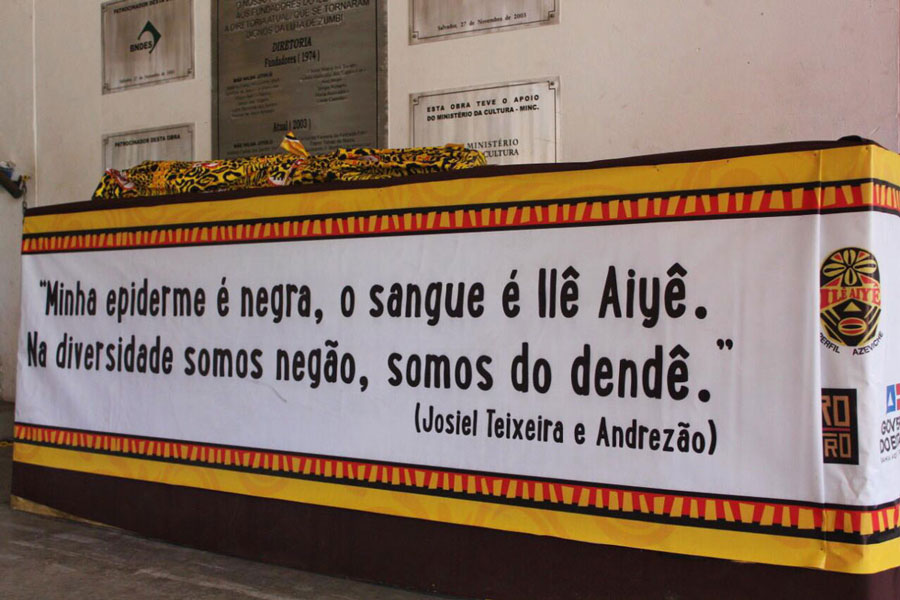

Bancada localizada na Senzala do Barro Preto - Foto: Luiza Nascimento

Bancada localizada na Senzala do Barro Preto - Foto: Luiza Nascimento

O Ilê Aiyê surgiu como um movimento para reforçar a questão da negritude a partir do bairro do Curuzu, que mesmo tendo sua população em maioria negra, não era representada. De acordo com Ceci Alves, compreender a territorialidade é importante para estabelecer uma relação de representatividade dentro do bairro: “O Ilê surgiu para esse desabafo, esse grito de que existimos enquanto negritude. Eles transformaram o Curuzu em um bairro conhecido mundialmente, mas não perderem de vista essa questão do território como ponto de partida, de luta e de políticas públicas. O Ilê é como se fosse um umbigo, tem uma presença muito materna deles com o Curuzu”.

Luiza era amiga de Mãe Hilda, e sempre que pode, deixa explícita para Vovô sua opinião em relação trabalho que ele desenvolve: “Eu digo para ele ‘seu prejuízo está na educação. A educação que Hilda deu para vocês é para a família, mas para labutar com o mundo não é. É por isso que vocês não estão longe”.

A diáspora negra incide nessa questão de territoriedade, pois o movimento negro busca ocupar e se empenhar em espaços que carregam uma bagagem majoritariamente negra. "Quando arrancaram a gente da África e trouxeram para cá, quando eles afofaram a terra e tiram nossas raízes... é muito importante depois disso acontecer, que a gente tenha essa dimensão de quais são os territórios negros, e o que é que eu posso fazer com aqueles territórios para que, não só existem ações de representatividade, mas também se resguarde essa cultura que já foi tão massacrada, da qual eu tive que ser afastada e arrancada por conta da escravização", salienta Ceci.

Ceci aponta ainda, Mãe Hilda como uma das principais responsáveis por essa valorização local, e recorda que a entrevistou no início dos anos 2000, e ela já carregava esse pensamento: “Ela falava de empoderamento quando nem se falava sobre isso. E falava sobre território também ‘eu preciso cuidar disso aqui, desse entorno, para formar uma massa crítica que vai poder incidir não só dentro do bairro, mas também ter representatividade lá fora'”.

Carnaval é cultura, e cultura é política. O Ilê Aiyê surgiu para ser muito mais que um bloco afro. O Ilê é família, educação, respeito e resistência!

Hildelice e seus quatro irmãos foram criados lá dentro, mas nunca obrigados a seguir a religião. Mãe Hilda deixava claro que essa era uma escolha dos filhos, e todos só aderiram ao Axé depois de adultos. Só aos 20 anos Hildelice entrou para o candomblé. Dez anos depois, ela viu sua mãe criar uma banca dentro do terreiro. Mãe Hilda tinha como objetivo ajudar as crianças da comunidade e os filhos dos seus filhos de santo. O barracão e a parte inferior do terreiro passaram a abrigar as salas de aula.

Hildelice e seus quatro irmãos foram criados lá dentro, mas nunca obrigados a seguir a religião. Mãe Hilda deixava claro que essa era uma escolha dos filhos, e todos só aderiram ao Axé depois de adultos. Só aos 20 anos Hildelice entrou para o candomblé. Dez anos depois, ela viu sua mãe criar uma banca dentro do terreiro. Mãe Hilda tinha como objetivo ajudar as crianças da comunidade e os filhos dos seus filhos de santo. O barracão e a parte inferior do terreiro passaram a abrigar as salas de aula.

aulas agradam aos alunos, que tem a sua imaginação estimulada. Dara Hellen, 7, é aluna do 1º ano, e adora pintar. As cores que ela mais gosta são amarelo, preto, vermelho (porque são as cores do Ilê) e rosa. Seu encanto pelas cores na aula de Arte sede espaço a uma outra matéria que ela gosta mais ainda: Educação Física, onde pode brincar com seus amigos.

aulas agradam aos alunos, que tem a sua imaginação estimulada. Dara Hellen, 7, é aluna do 1º ano, e adora pintar. As cores que ela mais gosta são amarelo, preto, vermelho (porque são as cores do Ilê) e rosa. Seu encanto pelas cores na aula de Arte sede espaço a uma outra matéria que ela gosta mais ainda: Educação Física, onde pode brincar com seus amigos.

qualquer outro fator que possa interferir no desenvolvimento da criança. O serviço social age para preparar eles, e fortalecer o psicológico no processo de reconhecimento como negro.

qualquer outro fator que possa interferir no desenvolvimento da criança. O serviço social age para preparar eles, e fortalecer o psicológico no processo de reconhecimento como negro.

possa brotar uma semente, ela tenha brotado através do conhecimento para a garantia de direitos das famílias”, diz Jamile.

possa brotar uma semente, ela tenha brotado através do conhecimento para a garantia de direitos das famílias”, diz Jamile.

Outra história que Dete lembra com carinho é a de Daiana (educadora de dança). Ela foi deusa do Ébano em 2013, e enfrentou dificuldades dentro de casa quando decidiu se candidatar. “A mãe dela é evangélica, resistiu muito, não aceitava. Ela veio assistir a montagem de figurino de Daiana, acompanhou tudo de perto, porque passavam muitas coisas para ela. Hoje somos irmãs de coração, e ela até já participou de um curso de estética aqui depois.

Outra história que Dete lembra com carinho é a de Daiana (educadora de dança). Ela foi deusa do Ébano em 2013, e enfrentou dificuldades dentro de casa quando decidiu se candidatar. “A mãe dela é evangélica, resistiu muito, não aceitava. Ela veio assistir a montagem de figurino de Daiana, acompanhou tudo de perto, porque passavam muitas coisas para ela. Hoje somos irmãs de coração, e ela até já participou de um curso de estética aqui depois.

Luiza dos Santos, 103, é uma das moradoras mais antigas do bairro do Curuzu, e lembra dos primeiros ensaios do bloco: ”O ensaio era na rua, no barro preto. Eles ficavam de pé, atolados de lama. Começava às 22 horas e ia até às 6 da manhã”.

Luiza dos Santos, 103, é uma das moradoras mais antigas do bairro do Curuzu, e lembra dos primeiros ensaios do bloco: ”O ensaio era na rua, no barro preto. Eles ficavam de pé, atolados de lama. Começava às 22 horas e ia até às 6 da manhã”.